Archivi per la categoria ‘GENERI LETTERARI’

In realtà in un’altra intervista Caproni aggiunge anche che la poesia dovrebbe usare pochissime parole perché la parola in qualche modo limita la descrizione della realtà e la realtà non si lascia quindi interamente descrivere neppure dal poeta. Poche parole, chiare, essenziali…Come poeta vuole essere incisivo. Ricorda Ungaretti e l’urgenza di dire il segreto, non credete?

Ascoltate l’audio.

Intervista a Giorgio Caproni sul linguaggio della poesia [2:23m]: Play Now | Play in Popup | Download

Intervista a Giorgio Caproni sul linguaggio della poesia [2:23m]: Play Now | Play in Popup | DownloadOgnuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.

In pochi versi il poeta riesce a creare un’immagine attraverso la quale esprime la sua riflessione sulla vita e sulla condizione dell’uomo.

I temi principali che possiamo ritrovare sono: la solitudine, l’intensità della vita, dell’esperienza umana che è in parte ricerca della felicità (il richiamo al sole) e in parte dolore (forse evocato dal termine “trafigge”) il passare veloce del tempo (sottolineato da “subito”). E’ interessante vedere come ancora una volta il racconto della condizione dell’uomo è fatto con riferimento al mondo naturale, l’uomo di cui parla Quasimodo si trova sul cuor della terra.

Cosa vi comunica la poesia? A quali immagini e sensazioni collegate questi versi?

A che immagini la assocereste?

Per Montale è difficile da raggiungere e instabile.

Questo il testo che trovate anche sull’antologia

Felicità raggiunta, si cammina

per te sul fil di lama.

Agli occhi sei barlume che vacilla,

al piede, teso ghiaccio che s’incrina;

e dunque non ti tocchi chi più t’ama.

Se giungi sulle anime invase

di tristezza e le schiari, il tuo mattino

e’ dolce e turbatore come i nidi delle cimase.

Ma nulla paga il pianto del bambino

a cui fugge il pallone tra le case

Portami il girasole

Portami il girasole ch’io lo trapianti

nel mio terreno bruciato dal salino,

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti

del cielo l’ansietà del suo volto giallino.

Tendono alla chiarità le cose oscure,

si esauriscono i corpi in un fluire

di tinte: queste in musiche. Svanire

è dunque la ventura delle venture.

Portami tu la pianta che conduce

dove sorgono bionde trasparenze

e vapora la vita quale essenza;

portami il girasole impazzito di luce.

Ascoltate l’audio.

“Meriggiare” è la prima poesia che Montale decide di far pubblicare e fa parte della collezione “Ossi di seppia“. E’ una poesia che ben esprime la visione critica e negativa che il poeta ha della vita contemporanea.

Nel video è Montale stesso a recitarla!

Il linguaggio poetico è qualcosa che solo apparentemente è comune, ma che invece deve avere qualcosa in più! La parola che dice qualcosa di profondo e che non sempre si riesce a capire direttamente e che ha bisogno di uno spazio diverso da quello del racconto in prosa.

La poesia “I fiumi” (1916) compare nella raccolta L’Allegria; l’autore rievoca, con i propri ricordi personali, i fiumi che lo hanno accompagnato nella sua vita.

Scaricate qui il testo per seguire meglio la lettura.

Cosa vi colpisce di questa poesia? Ungaretti dice che la poesia contiene un segreto…quale segreto compare qui?

Ci sono figure retoriche particolari? Il ritmo, il suono sono importanti secondo voi?

Giuseppe Ungaretti viene intervistato nel 1961 da alcuni giornalisti; ascoltandolo possiamo cominciare a capire chi era e che cosa pensava della Poesia e di alcuni poeti suoi maestri, tra i quali anche Leopardi.

Ma come scriveva le sue poesie?

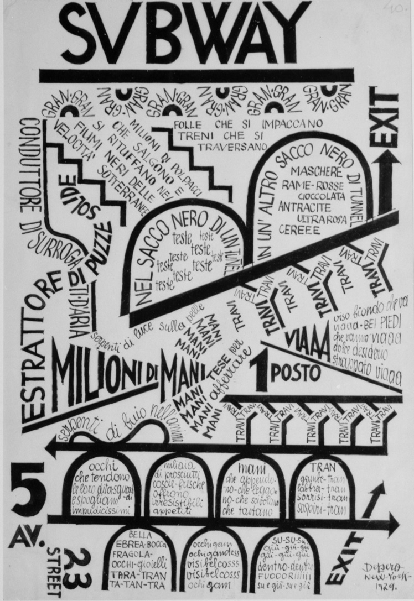

Fortunato Depero è un altro esponente del Futurismo. E’ un artista che si dedica sopratutto alla pittura, alla scultura, alla grafica pubblicitaria, ma anche a sperimentazioni che riguardano la poesia, il teatro, ecc.

Guardate ad esempio questo video: una canzone rumorista che mette in musica una poesia futurista.

Per saperne di più sull’autore e sulla sua intensa attività andate su: http://www.archimagazine.com/bdepero.htm

Ascoltate la poesia “Lasciatemi divertire” (1910) tratta dalla raccolta “L’incendiario” che sconvolge letteralmente le regole usuali della poetica tradizionale.

Trovate qui il testo completo mentre qui sotto solo l’inizio.

“Tri, tri tri

Fru fru fru,

uhi uhi uhi,

ihu ihu, ihu.

Il poeta si diverte,

pazzamente,

smisuratamente…”

“Chi sono?” è tratta dall’opera “Poemi” (1909) di Aldo Palazzeschi

Son forse un poeta?

No, certo.

Non scrive che una parola, ben strana,

la penna dell’anima mia:

“follia”.

Son dunque un pittore?

Neanche.

Non ha che un colore

la tavolozza dell’anima mia:

“malinconia”.

Un musico, allora?Nemmeno.

Non c’è che una nota

nella tastiera dell’anima mia:

“nostalgia”.

Son dunque… che cosa?

Io metto una lente

davanti al mio cuore

per farlo vedere alla gente.

Chi sono?

Il saltimbanco dell’anima mia.

Il futurismo è un movimento culturale fondato in Italia da Tommaso Marinetti nel 1909 che per primo scrive il “Manifesto del Futurismo”. Tra le caratteristiche principali:

il rifiuto della cultura presente e della tradizione e del passato

l’esaltazione del progresso e della tecnica, delle macchine, delle città industrializzata

l’aggressività che porta fino all’esaltazione della guerra (anticipando così i movimenti a favore della 1a guerra mondiale)

la negazione della donna sia idealizzata (come nel passato) sia quella del presente.

Guardate il video in cui Carmelo Bene legge il manifesto.

Qui trovate il testo del “Manifesto tecnico del futurismo” in cui si spiega come scrivere: abbandonare le regole finora seguite!

San Lorenzo , io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché si gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto :

l’uccisero: cadde tra i spini;

ella aveva nel becco un insetto:

la cena dei suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono ;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono.

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

Le tre poesie che vi presento sono tratte dall’opera “Myricae” ; il titolo significa “tamerici” ed è tratto da un verso delle Bucoliche di Virgilio: non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici.

Le tre poesie che vi presento sono tratte dall’opera “Myricae” ; il titolo significa “tamerici” ed è tratto da un verso delle Bucoliche di Virgilio: non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici.

Il tuono

E nella notte nera come il nulla,

a un tratto, col fragor d’arduo dirupo

che frana, il tuono rimbombò di schianto:

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo,

e tacque, e poi rimareggiò rifranto,

e poi vanì. Soave allora un canto

s’udì di madre, e il moto di una culla.

Il lampo

E cielo e terra si mostrò qual era:

la terra ansante, livida, in sussulto;

il cielo ingombro, tragico, disfatto:

bianca bianca nel tacito tumulto

una casa apparì sparì d’un tratto;

come un occhio, che,largo,esterrefatto,

s’aprì si chiuse, nella notte nera.

Temporale

Un bubbolìo lontano. . .

Rosseggia l’orizzonte,

come affocato, a mare:

nero di pece, a monte,

stracci di nubi chiare:

tra il nero un casolare:

un’ala di gabbiano.

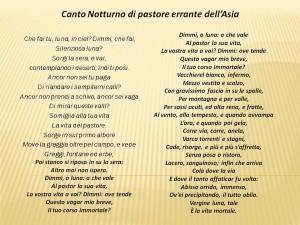

In questa poesia Leopardi riprende sempre il tema della natura matrigna e maligna, utilizzando la figura della luna, che dice essere privilegiata perché immortale rispetto all’uomo che ha una vita temporanea.

Il pastore simboleggia l’uomo che la notte va a dormire e che si perde nel sonno, non sapendo dove andare. Mentre la luna ha un moto differente: “sorge la sera”, si muove nella notte, ma è presente anche di giorno. Quindi, la luna non interrompendo mai il suo moto sa da dove viene e sa dove va.

La poesia però, riprende anche il tema del pessimismo storico, dicendo che il sonno e la morte sono fratelli e che quindi, anziché gioventù e sonno c’è vecchiaia e morte.

Nella poesia si parla, infatti, della povertà della vita, della sua precarietà e soprattutto della sua tragica conclusione, la quale finisce in un abisso, ossia la morte.

E voi, avete trovato altri temi? Quali?

Ascoltate l’audio della poesia recitata da Arnoldo Foà

Per leggere il testo cliccate qui

Scritto da Gigia

Leopardi raccolse alcune dei suoi testi in prosa nelle “Operette morali“, scritte nel 1824 ma pubblicate definitivamente nel 1835 dopo alcune revisioni. Le “Operette morali” raccolgono i temi cari al poeta quali, ad esempio, quello della relazione tra uomo e Natura, quello relativo al trascorrere del tempo, al contrasto tra i valori antichi e quelli moderni, ecc. Il titolo allude al fatto che i testi siano piuttosto brevi, presentati con una certa umiltà, anche se chiaro è lo scopo, ovvero quello di offrire occasioni di riflessione sui costumi, sui valori.

Trovate qui il testo del “Dialogo della Natura e di un islandese” in cui viene proposta la visione della Natura maligna contro la quale l’uomo non può fare nulla e da cui non è possibile neppure fuggire.

Ascoltate la lettura del testo.

(Fonte mp3: http://www.sebastio.uniba.it/sussidi.html)

La Ginestra per Giacomo Leopardi rappresenta grande fonte di ispirazione, Leopardi è affascinato dal coraggio affiancato allo stesso tempo dalla fragilità posseduto dalla ginestra. Per Leopardi la Ginestra è il miglior esempio raffigurante l’uomo che può adattarsi alla sua condizione, accettandone i limiti.

Leggi qui il testo integrale della poesia.

Articolo di Brik rivisto

Giacomo Leopardi nacque a Recanati il 29 Giugno del 1798.

Il padre, il conte Monaldo di carattere rigido e severo fu il suo primo insegnante.

Nel 1816 Leopardi,dopo anni di studio con professori e come autodidatta, passò” dall’erudizione al bello” cioè dallo studio alla poesia.

Nel 1817 iniziò la stesura dello Zibaldone ,una raccolta di note e riflessioni di vario genere in cui negli anni continuerà ad esporre e via via organizzare anche un suo pensiero filosofico coerente e originale.

Successivamente dopo aver tentato di fuggire da Recanati scrisse degli idilli,ovvero un gruppo di liriche tra cui l’Infinito e Alla Luna.

Nel 1823 fece ritorno nelle Marche ,dove iniziò a comporre le Operette morali, una serie di prose e dialoghi filosofici ,in cui con ironia criticava le ideologie ottimistiche del suo tempo.

In seguito trascorse qualche tempo a Bologna e poi a Pisa dove scrisse il Risorgimento e A Silvia.

Nel 1830 scrisse i “grandi idilli” tra cui Il sabato del villaggio.

Infine morì a Napoli il 14 Giugno del 1837.

Leopardi occupa un posto di rilievo anche nella storia del pensiero umano:la sua filosofia costituisce un punto di riferimento per la riflessione moderna sulla condizione umana.

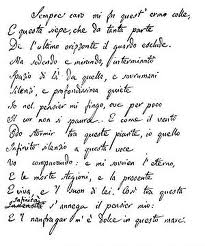

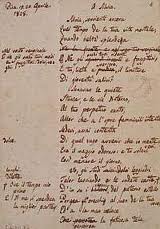

Alcune sue brutte. A sinistra L’infinito e a destra A Silvia.

Ascoltate l’audio: Vittorio Gassman legge “L’infinito” di Giacomo Leopardi

Sapete fare altrettanto? Forse di meglio?

Oggi abbiamo cominciato a parlarne in classe e a vedere un po’ come è costruita la poesia ma soprattutto che cosa esprime. Eravate un po’ affaticati ma riascoltandola e rileggendola, che cosa vi viene in mente?

Vi piace? Vi comunica qualcosa? Insomma cominciamo a condividere qualche commento. Rucordatevi che ci interessano i vostri non quelli scritti da altri che trovate in internet!

Ecco qui il testo

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quïete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare”.

“Il fu Mattia Pascal” è un romanzo scritto da Pirandello che viene pubblicato a puntate tra aprile e giugno 1904 sulla “Nuova Antologia”.  Pirandello lo scrive per arrotondare il suo magro stipendio di professore.

Pirandello lo scrive per arrotondare il suo magro stipendio di professore.

Anche in questo romanzo ritorna il tema importante dell’identità e di come sia difficile per l’uomo comune mostrarsi per quello che è indipendentemente dal riconoscimento degli altri. Il romanzo narra la vicenda di Mattia che si ritrova per errore ad essere ritenuto morto dai suoi compaesani e che decide quindi di approfittare di questa inattesa situazione per vivere in modo diverso il suo tempo, lontano dal paese e dagli sguardi dei suoi concittadini. Dopo due anni e alcuni mesi Mattia decide però di tornare al suo paese e di andare a trovare Romilda, la sua sposa.

Qui trovate il testo parziale dell’ultimo capitolo in cui appunto viene raccontato l’incontro tra Mattia e Romilda e Pomino, suo nuovo marito, nonché le riflessioni di Mattia che si reca a vedere la tomba a lui dedicata.

Quali elementi e temi emergono maggiormente? In classe abbiamo parlato di identità e umorismo: scrivete un commento indicando come questi due aspetti emergono dal testo: espressioni, modi dei personaggi, ecc.

Attenzione: prima dovete rileggervi il testo!

Pirandello ha scritto numerose novelle poi raccolte in “Novelle per un anno”. Tra queste troviamo anche “La patente“. Guardate il video che si ispira al testo originale: il mitico Totò.

Quali elementi della scena vi colpiscono?

Quali elementi rimandano al tema del “vedere” e “essere visti”?

A che tipo di situazione, anche sociale e culturale si fa riferimento?

Cliccando qui trovate il testo da scaricare.

Qualche informazione su James Joyce

Joyce nacque a Dublino nel 1882 da una famiglia cattolica, il cui padre era pieno di debiti e dedito all’alcol. Joyce però riuscì comunque ad iscriversi alla University College di Dublino, dove, si mostrò come uno studente molto dotato.

Fu uno scrittore, un poeta e un drammaturgo irlandese modernista. Le tecniche che era solito utilizzare nei suoi libri erano sempre differenti ma non mancavano mai: il ” flash back “, la storia nella storia, l’uso di similitudini e metafore e di una particolare punteggiatura.

Il suo romanzo più importante fu Ulisse, la cui storia si basa sulla vita quotidiana vissuta dal protagonista Leopold Bloom di cui viene raccontata un’unica giornata, il 16 Giugno 1904 a Dublino, anche se fu scritto nel 1922.

Ne scrisse però anche un altro: Finnegans Wake che ne è l’esternalizzazione, seguito da altri libri come Gente di Dublino e il Ritratto dell’artista da giovane, nei quali si può percepire il suo carattere anticonformista e critico verso la società irlandese e la Chiesa cattolica.

Joyce morì il 13 Gennaio 1941.

A cura di Giorgia

Abbiamo discusso oggi di quali sono i temi principali del racconto di I. Calvino “Avventura di un miope” e abbiamo visto come tra questi molto importante sia la differenza tra GUARDARE e VEDERE così come il tema dell’ESSERE VISTI per quello che si è o attraverso /grazie ad una “maschera”, in questo caso gli occhiali.

differenza tra GUARDARE e VEDERE così come il tema dell’ESSERE VISTI per quello che si è o attraverso /grazie ad una “maschera”, in questo caso gli occhiali.

Commentate qui il racconto, dicendo se vi è piaciuto, se vi ha colpito, se vi ha in qualche modo fatto riflettere e perché?

Inserite qui il racconto della vostra esperienza: vi è mai capitato di essere “visti” in un modo diverso da come voi pensate di essere? Vi è mai capitato di “indossare una maschera” con la quale mostrarvi agli altri, pur sapendo che si trattava solo di qualcosa di aggiunto, non proprio vostro?

Il sentiero dei nidi di ragno è un romanzo scritto da I. Calvino che nasce dall’esperienza che l’autore vive direttamente con i partigiani nel 1943.

Il romanzo racconta attraverso gli occhi di Pim, un ragazzino di circa dieci anni la guerra e il mondo dei partigiani, con le sue regole, i suoi valori di riferimento, le difficoltà, le sue relazioni.

Qui una sintesi della trama

Qui il video della canzone dei Modena City Ramblers ispirata al romanzo

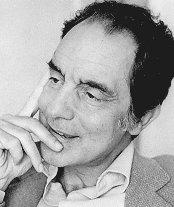

Italo Calvino nacque nel 1923 a Las Vegas ma si trasferì successivamente a San Remo.

Con l’inizio della seconda guerra mondiale si unì ai partigiani è da lì, infatti, che nasce la sua prima opera: Il sentiero dei nidi di ragno.

Dopo essersi laureato però, andò a lavorare per l’Einaudi dove venne riconosciuto come il più originale tra i giovani scrittori, da sempre attirato dalle letture popolari in particolare dalle fiabe.

l suo modo di scrivere è pieno di dettagli, che rendono di più il senso della realtà, ma ogni suo libro ha un proprio stile ed è appunto per questo che la gente iniziò a porsi delle domande su come facesse così spesso a cambiare velocemente il modo di scrivere; lui stesso si vedeva come una persona mutevole.

Tre dei suoi più famosi libri sono: Il visconte dimezzato, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente.

Negli anni Calvino ha scritto molto e tra le sue opere si trovano raccolte di racconti, come Gli amori difficili di cui abbiamo letto due brani, o ancora le Cosmicomiche, di carattere più fantastico. Altri romanzi celebri: Palomar, Se un giorno di inverno un viaggiatore, Le città invisibili.

Per il suo stile, soprattutto dei primi anni, molto legato al senso della realtà è considerato uno dei più importanti autori del neorealismo.

Italo Calvino morì nel 1985 a causa di un ictus.

a cura di Giorgia (con qualche aggiunta della proff)

Italo Calvino nacque nel 1923 a Las Vegas ma si trasferì successivamente a San Remo.

Con l’inizio della seconda guerra mondiale si unì ai partigiani è da lì, infatti, che nasce la sua prima opera: Il sentiero dei nidi di ragno.

Dopo essersi laureato però, andò a lavorare per l’Einaudi dove venne riconosciuto come il più originale tra i giovani scrittori, da sempre attirato dalle letture popolari in particolare dalle fiabe.

Il suo modo di scrivere è pieno di dettagli, che rendono di più il senso della realtà, ma ogni suo libro ha un proprio stile ed è appunto per questo che la gente iniziò a porsi delle domande su come facesse così spesso a cambiare velocemente il modo di scrivere; lui stesso si vedeva come una persona mutevole.

Tre dei suoi più famosi libri sono: “ Il visconte dimezzato”, “ Il barone rampante” e “ Il cavaliere inesistente”.

Italo Calvino morì nel 1985 a causa di un ictus.

Le immagini del ballo, l’emozione di Natasa

Una versione più recente

Anche con l’aiuto del testo quali sono, secondo voi, gli elementi su cui viene puntata l’attenzione e cosa vuole comunicare la scena?

Quali aggettivi possiamo usare per descrivere il luogo, la situazione, Natasa e le sue emozioni, il ballo?

Quali dei due filmati di epoca diversa vi colpisce di più e perché?

Ascoltate qui i commenti audio alla novella di Rosso Malpelo di Giovanni Verga.

Se riuscite a produrli anche da soli poi li carichiamo